为加强核安全监管经验的总结与传承,持续巩固核安全监管40周年系列活动成果,深入贯彻中心“665”战略,打造核安全精神文化高地和事业传承高地,6月16日,在国家核安全局指导下,生态环境部核与辐射安全中心成功举办首期“核”力薪传故事讲堂。本次讲堂以“中法核安全合作,筑基安全审评监督:开拓・自强・共赢・坚守——致敬老一辈核安全人的峥嵘岁月与家国情怀”为主题,在历史与现实交织中赓续核安全监管的初心与使命。

本次讲堂特邀张育曼(通过放播视频参加)、冯婉兰、耿文行、方庆贤四位核安全领域老前辈作为分享嘉宾,他们当中最年轻的也有84岁高龄。活动选在6月16日,缘于1986年的这个日子国务院批准国家核安全局成立广东核安全监督站,代表国家核安全局对首次引入法国技术的大亚湾核电厂进行监管。与此同时,国家核安全局组建专业队伍远赴欧洲,于法国深入学习核安全审评技术,为后续开展大亚湾核电技术审评与现场监督筑牢根基。这段波澜壮阔的历史,镌刻着老一辈核安全人匠心追梦的奋斗足迹,也见证了他们奉献人生芳华的无悔抉择。

讲堂首先回顾了中法核安全合作历程和大亚湾核电项目的监管概况。1964年,法国作为第一个西方大国同新中国正式建交;1978年,法国作为第一个西方国家与我国签订了政府间科技合作协定,其中就有核科学技术的内容;1982年,法国作为第一个西方国家与我国签署了第一个和平利用核能议定书;1984年,国家核安全局、核工业部科技核电局和法兰西共和国工贸部中央核设施安全局、原子能委员会核安全辐射防护研究所第一次签署了《核安全合作议定书》,就此揭开了中法核安全合作序幕。大亚湾核电自1978年底邓小平宣布“中国决定向法国购买两座核电站设备”开始,1987年国家核安全局开始受理其核安全审查,到1994年第一台机组商运,期间的建设与核安全审评监督,不仅开创了一条引进资本与技术的发展途径,也奠基了我国的核安全监管事业。

随后,讲堂播放了张育曼老局长的视频,他讲述了我国核安全事业的跨越式起步、对标国际建立核安全局鲜为人知的故事,还原了中法核安全合作历史,并对青年核安全工作者致以殷切寄语。冯婉兰老师以亲历者视角,回忆起国家核安全局建局初期,正逢切尔诺贝利事故,她说,“我们深感责任重大,如履薄冰,当时就像摸着石头过河,每份法规都要逐字推敲,每个参数都要反复验证”,并讲述了核安全局第一任局长姜圣阶获得法国颁发一级骑士勋章的故事,中法友好在核安全领域中的见证,以及大亚湾核电工程中中法联合审评与监督良好实践。耿文行老师讲述了以“边学习边实践”的方式建立起我国首个核安全技术标准体系的探索历程,以及对原设计的保护系统进行审查,发现不符合故障安全原则、通道试验不完整和电气隔离等问题,并对设计进行修改的故事。方庆贤老师分享了在抗震鉴定标准、设备老化、设备定级、分级接口及LOCA试验方面的学习交流经验;在大亚湾核电站安全审查时面对法方质疑与施压时的坚守与抗争的经历,以及在耄耋之年仍笔耕不辍撰写科技论文的故事。

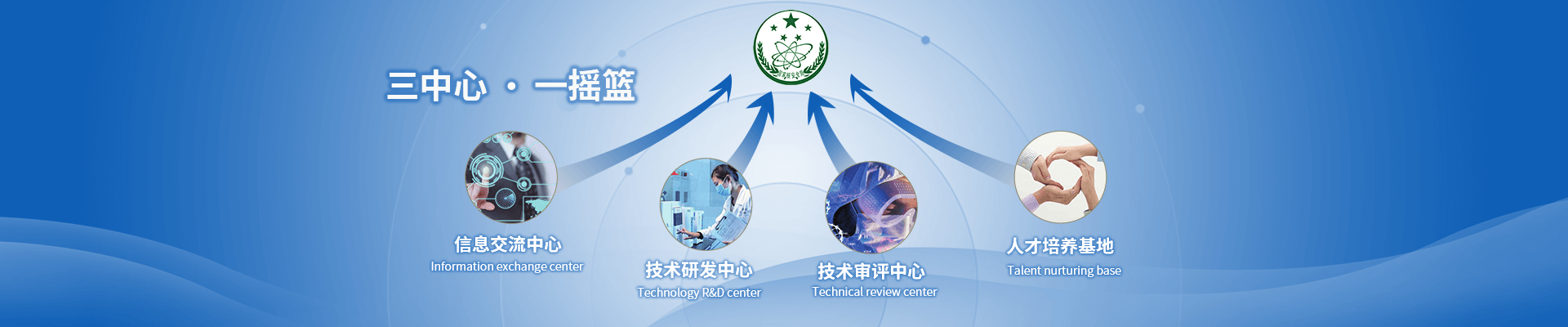

中心领导表示,核安全无国界,国家核安全局和核与辐射安全中心在建立和发展中,国际合作发挥了很大作用,核安全监管前辈们在面临监管经验匮乏、标准体系尚未健全的条件下,凭借严谨作风和奉献精神为我国核安全事业奠定坚实基础。国家核安全局通过定期组织培训、注重人才培养等方式,使监管队伍专业能力实现跨越式提升。同时指出,应在全球核能合作深化的背景下,特别是通过IAEA同行评估,寻找差距、提升能力,推动监管标准国际互认,向世界讲好中国核安全故事。在当前我国核电积极有序发展的背景下,做好核安全工作是我们责无旁贷的时代使命。

讲堂在不知不觉中进入尾声,参会人员无不感受到老前辈们对核安全事业的赤子之心,以及对行业未来的前瞻之思,感触到的不仅是岁月沉淀的温度,更是“万无一失、一失万无”的铁肩担当,以及那代人用生命底色铸就的核安全防线。

正如董保同副部长在核与辐射安全监管历程馆馆志中所书,“一代代核安全监管人接续传承、踔厉奋发,绘就了一部励精图治、敢为人先的创业史;一部攻坚克难、开拓进取的奋斗史;一部忠于职守、爱岗敬业的奉献史;一部不懈求索、与时俱进的创新史。”这段铿锵文字,恰是今日分享的最佳注脚。我们回望历史,不仅为铭记先辈们的丰功伟绩,更为从那些故事中汲取前行的力量。他们的谆谆嘱托将转化为我们新时代的奋斗坐标:让核安全的防线在技术创新中更加坚固,让监管者的初心在时代考验中更加炽热。

“核”力薪传故事讲堂后续将持续挖掘历史记忆,通过口述历史、主题讲堂等形式构建核安全文化传播新范式,为新时代核科学认知注入历史厚度与情感温度。